はじめに

こんにちは。テックタッチ株式会社でカスタマーサクセスエンジニア( CSE )チームのマネージャーをしております kirai です。2021年に当社の CSE チームが立ち上がった際の第一号社員として入社し、2023年よりマネージャーを務めています。

この記事では、 CSE チームが内製したナレッジ検索について、その誕生の背景から、構築時の工夫、そして社内に定着するまでの道のりを紹介します。

この記事が、「社内の情報が分散していて探しにくい」「問い合わせ対応を改善したい」「ナレッジベースを整備したいけど、何から始めれば…」「ナレッジ共有ツールへの投資へ踏み切れない」といった課題をお持ちの方に対して、少しでもヒントになれば幸いです。

ナレッジ検索システムを構築しようと思ったきっかけ

この記事を読んでいただいている皆様も全く同じ課題感をお持ちかもしれませんが、ビジネスの成長と共に、顧客や社員が増加、 CSE チームへの問い合わせもどんどんと増加していく状況になっていきました。

製品の仕様確認、過去の対応から生まれたナレッジ、過去事例の確認など、必要な情報が社内のさまざまな場所に散らばっており、回答までに時間を要することも少なくありませんでした。

「この質問、前にも誰かが答えたはず…」「あの情報、どこにあったっけ?」といった状況が頻発し、チーム全体の生産性向上が課題となっていました。

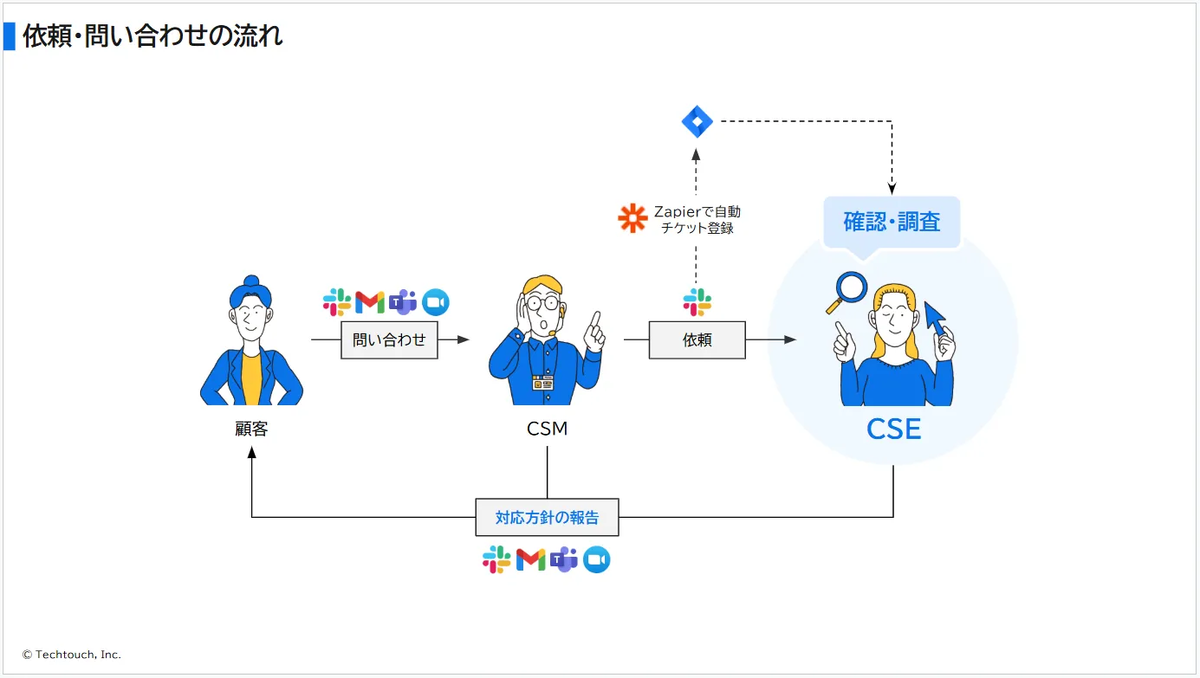

【補足】 CSE の依頼・問い合わせの流れ

CSE の多くの依頼や問い合わせは弊社カスタマーサクセスマネージャー( CSM )チームから CSE へ依頼・問い合わせをいただくことが多い状況です。。

※もちろん、セールスや同じプロダクトチームからも依頼はいただきます。

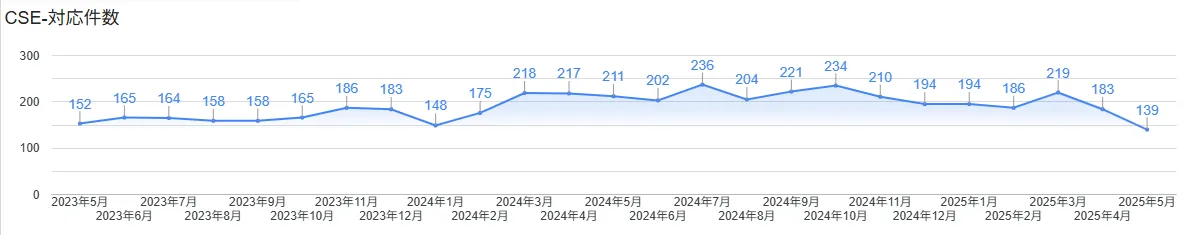

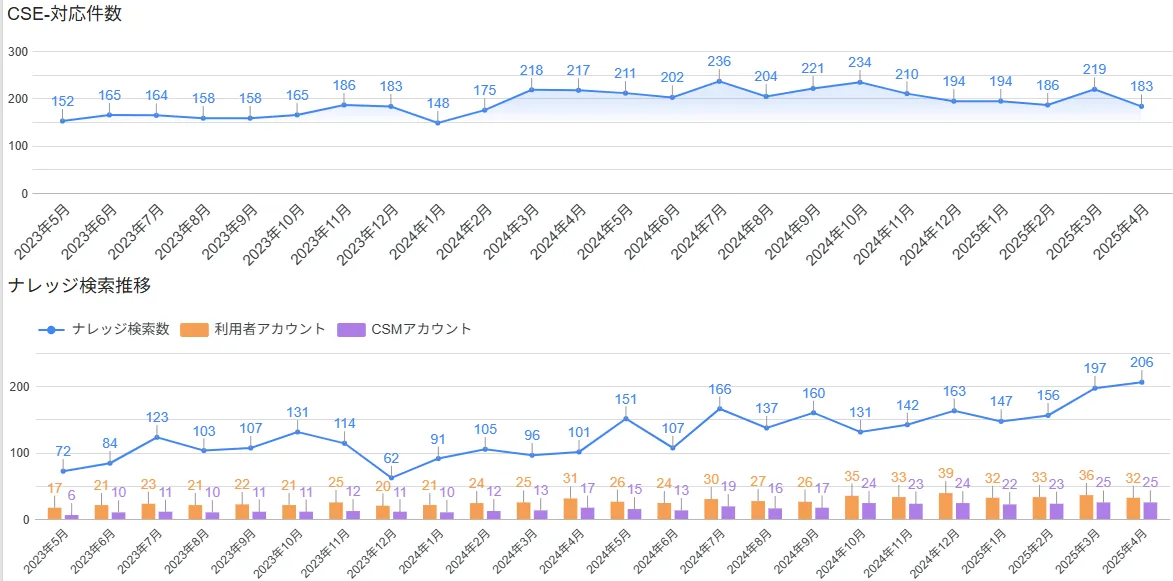

【補足】2023年から現在までの CSE チームへの依頼推移

Jira でタスクのチケット管理をしているため Looker Studio で推移を確認すると順調に依頼数の増加傾向にありました。

ナレッジ検索システムを構築する際に気をつけたこと

そこで CSE チーム内での改善活動として、ナレッジ検索システムの構築プロジェクトを2022年にスタートしました。しかし、専任の開発チームがいるわけではなく、 CSE の業務と並行して進める必要がありました。そのため、大掛かりなシステムを導入するのではなく、「ミニマムスタート」を意識しました。

開発の際に特に意識したのは、以下の3点です。

利用ツールの集約と「マジカルナンバー」1: 人間の短期記憶が覚えておける数には限りがあるという「マジカルナンバー」の概念を念頭に置きました。新たなツールを導入して社員の学習コストを増やすよりも、ナレッジの蓄積と検索は、可能な限り普段の業務で利用している既存システムの延長線上で実現したいと考えました。

1: ジョージ・ミラー氏が1956年に発表した論文「 The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information 」で提唱された、人間が短期記憶で一度に保持できる情報(チャンク)の数に関する概念。既存ワークフローへの親和性: 新しいシステムを導入するのではなく、社員が日常的に利用しているツール上でナレッジ検索が完結できるようにすることで、自然な形で利用が促進されることを目指しました。

費用対効果の不透明さへの対応: 当時、社内には専用の「ナレッジ共有ツール」がありませんでした。もし新たに導入するとなると、その投資に見合うだけの費用対効果が得られるかどうかの予測が難しかったため、まずは既存のリソースを活用してスモールスタートし、効果を検証することにしました。

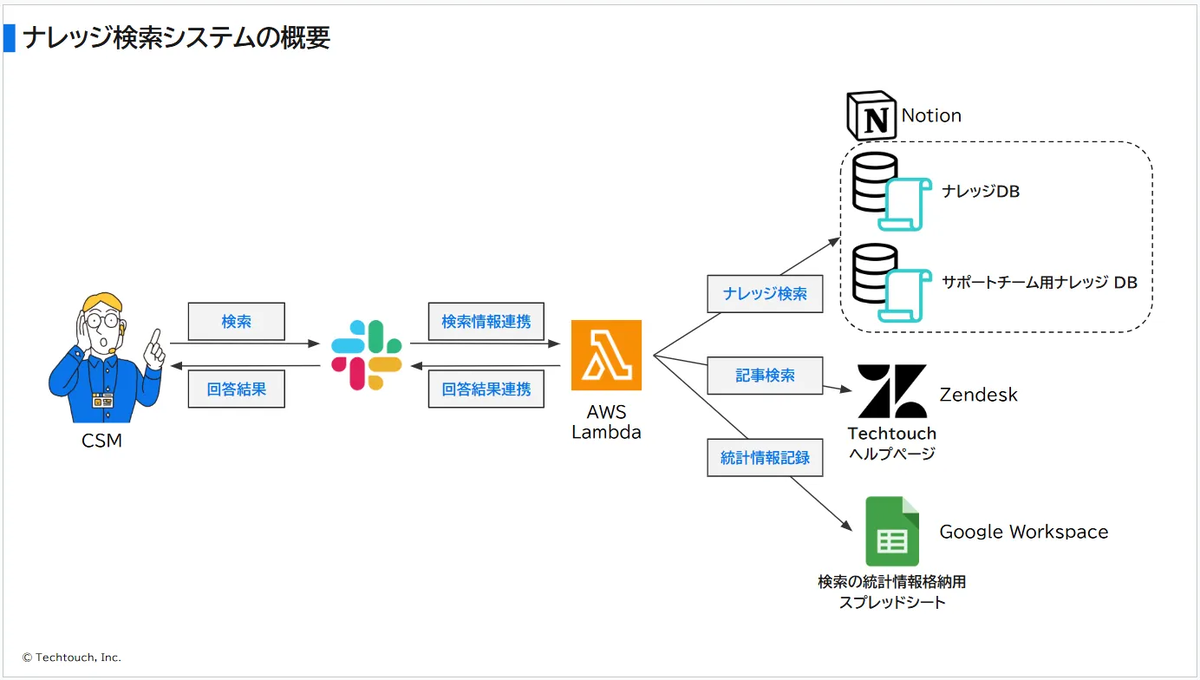

これらの考えのもと、当時のメンバーと検討を重ねた結果、以下の構成を選択しました。

- ナレッジ DB: Notion

- 既に全社的に利用されており、柔軟なデータベース機能を持つため。

- 開発当初は CSE チームが作成した「ナレッジ DB 」のみでしたが、後に CSM チームが管理する「サポートチーム用ナレッジ DB 」も登場し、2つの Notion DB を主な情報源として利用しています。

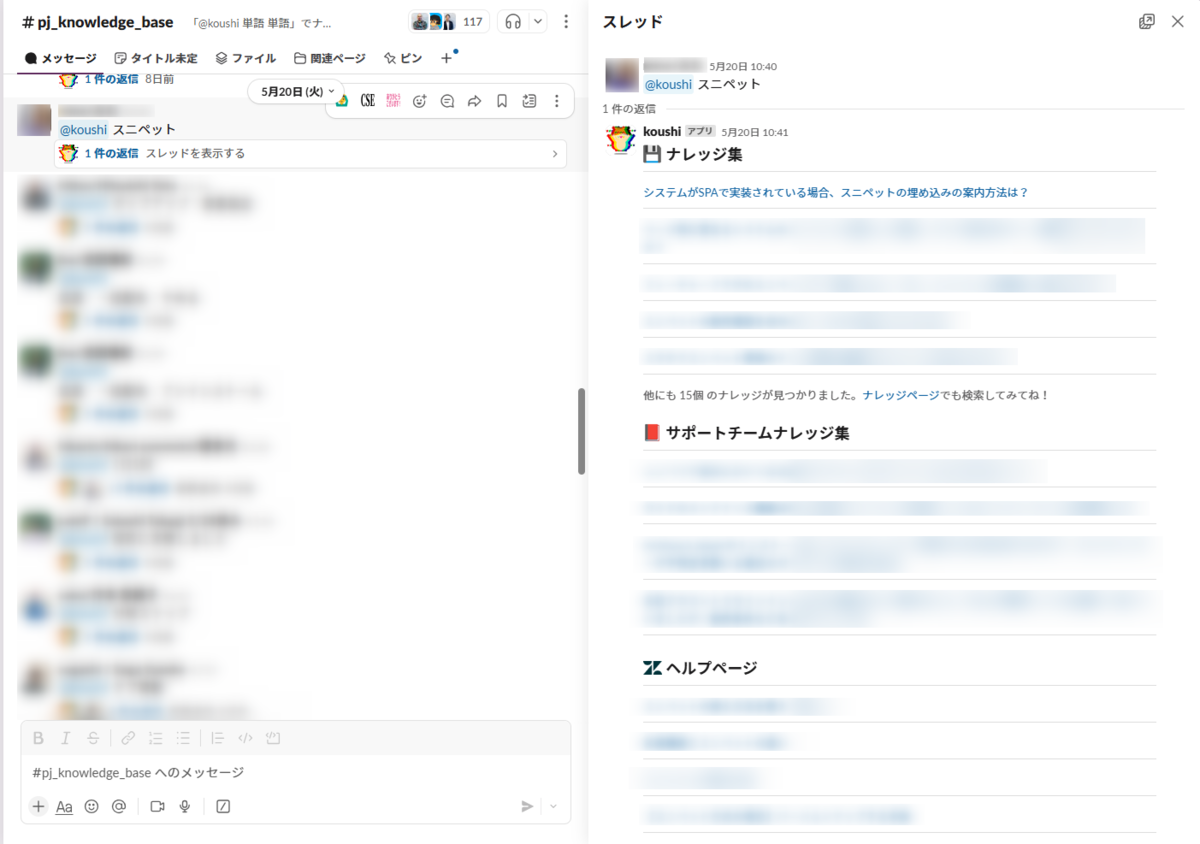

- FAQ 検索 UI: Slack

- 社員が最も頻繁に利用するコミュニケーションツールであり、 Slack ボットとして実装することで、 Slack の質問の延長線上で手軽に検索できると考えました。

- 連携システム: AWS Lambda

- サーバーレスで運用コストを抑えられ、 Slack や Notion との連携も比較的容易だったため。

- その他検索対象: Zendesk

- 既存の公開ヘルプページの情報も併せて検索できるようにしました。

この構成により、ユーザーは使い慣れた Slack 上で質問するようにキーワードを入力するだけで、 Notion や Zendesk に蓄積された情報を横断的に検索できる仕組みを構築しました。

実際のSlack上でのナレッジ検索の様子はこちらになります。

開発後の課題

こうして、手作りのナレッジ検索ボットが誕生しました。しかし、最初の壁は「利用の定着」でした。

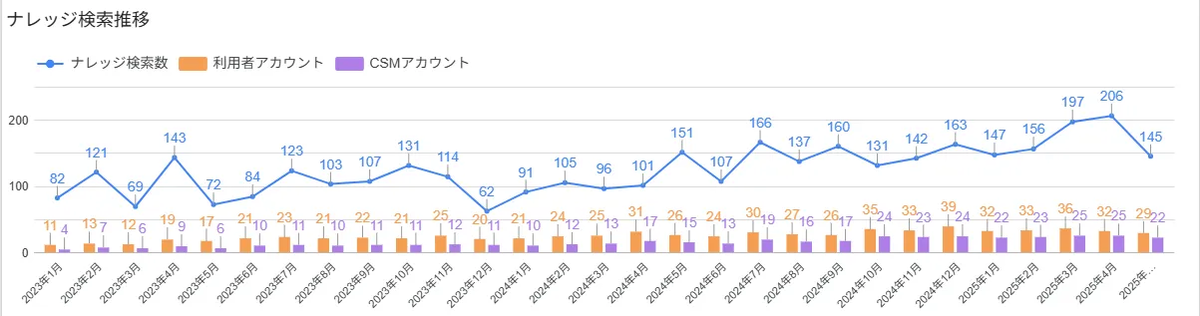

下のグラフは、ナレッジ検索システムの利用推移です。2023年から計測を開始しましたが、2024年4月までは、検索システム自体の利用状況が伸び悩む状態が続きました。

主な原因は、以下の2点でした。

- ナレッジ不足: これはプロジェクトスタート時点でも想定はしておりましたが、システムはできても、肝心のナレッジが不足していました。検索してもヒットしない、あるいは期待した情報が見つからない、という体験が続けば、当然利用率は向上しませんでした。

- 認知度不足・利用習慣の未定着: 「こんな便利なものができた。」とアナウンスはしても、すぐに日々の業務フローに組み込まれるわけではありません。従来の「すぐに問い合わせる」という習慣を変えるのは簡単ではありませんでした。

それでもめげずに。地道なナレッジ蓄積と利用促進のアナウンス

しかし、CSE チームでは、以下の2つの活動を粘り強く続けました。

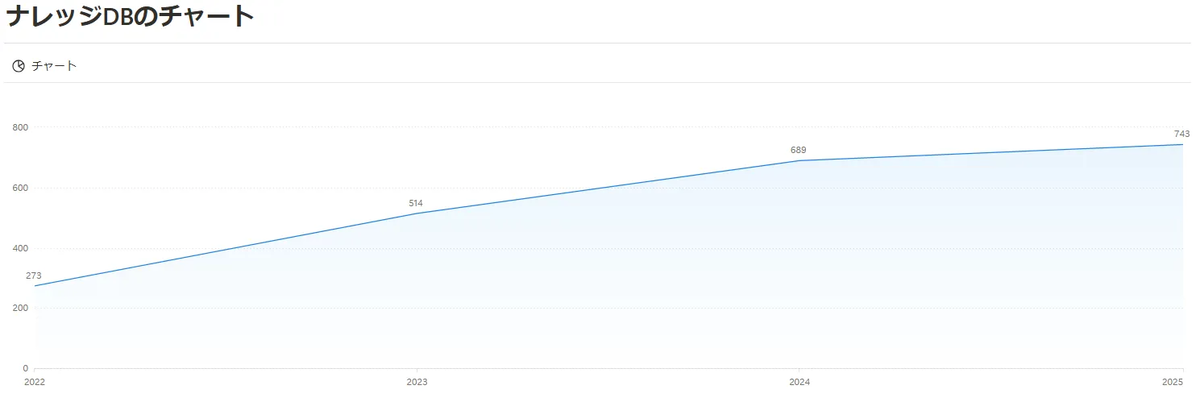

- 日々の問い合わせをナレッジ化: CSE チームに寄せられる日々の問い合わせとその回答を、一つひとつ丁寧に Notion に記録し、ナレッジとして蓄積していきました。 Q&A の追加と並行して、社内のプロダクト仕様ページも整備し、ナレッジからは詳細な仕様ページへ誘導するなど、情報の鮮度や粒度も意識しました。

- 地道な利用促進アナウンス: Slack で質問を受けた際に、もしその回答がナレッジ検索システムで見つかるものであれば、回答と同時に「この情報はナレッジ検索でも見つかります。次回からぜひご利用ください。」と、検索結果のリンクを添えて案内することを徹底しました。また、新入社員のオンボーディング時には、ツールの使い方としてナレッジ検索システムを積極的に紹介しました。

これらの活動は、すぐに目に見える効果が出るものではありませんでしたが、「塵も積もれば山となる」の精神で、コツコツと続けました。

なくてはならない存在へ

地道な努力が実を結び始めたのは、2024年の中頃からでした。

ナレッジの蓄積が進み、2025年5月時点でその総数は700件を超えました。ナレッジが増えるにつれて検索ヒット率が向上し、「検索したらちゃんと答えが見つかった。」という成功体験が少しずつ増えていきました。

特に、新しく入社したメンバーが積極的にナレッジ検索システムを活用してくれるようになり、徐々に社内での利用が広がっていきました。「あの人に聞く前に、まずは検索してみよう」という文化が醸成され始めました。

その結果、ナレッジ検索システムの利用件数は徐々に増加し、2025年4月時点では CSE チームへの依頼数以上にナレッジ検索が利用されるようになりました。

もちろん、全ての問い合わせがナレッジ検索で解決できるわけではありませんが、最初の疑問解決場所として有効性が発揮されるようになりました。

現在の課題と振り返り

ミニマムスタートで始め、思うように利用率が広がらない中でも、コツコツと改善していき、社内に定着させることができたナレッジ検索システムですが

この AI 時代において、まだまだ課題だらけです。

具体的には、以下のような課題があります。

- 検索機能の限界: 現在のシステムは、残念ながらまだ単純な単語検索にとどまっています。タイプミスへの対応や、より文脈を理解した柔軟な検索、関連性の高い情報をレコメンドするといった、 AI を活用した高度な検索機能は未実装です。

- フィードバックループの不在: 検索結果に対して「回答が見つかったか」「役に立ったか」といったユーザーからのフィードバックを収集し、それをナレッジの改善や検索アルゴリズムのチューニングに活かす仕組みがありません。

- ナレッジの鮮度維持: 情報は日々新しくなります。700件を超えたナレッジを常に最新の状態に保ち、陳腐化させないための運用体制や更新サイクルの確立も大きな課題です。

仲間の募集

そこで、この場をお借りして、私たちと一緒にこれらの課題に取り組んでくれるカスタマーサクセスエンジニア( CSE )の仲間を募集します。

CSE チームの一員になって

- 「 AI も活用してナレッジ検索システムの改善をやってみたい。」

- 「サービスも含めて問い合わせ対応の改善を一緒に取り組んでみたい。」

- 「質の高いナレッジを効率的に維持・管理するフローを構築したい。」 etc more…..

そんな想いをお持ちの方、ぜひ一度お話ししませんか?

(もちろん、ナレッジ検索システムの改善だけでなく、 CSE としての幅広い業務に携わっていただきます。 CSE チームの業務内容については「サポートに留まらない。テックタッチ CSE ( CRE )の仕事と魅力を紹介」を見ていただけると幸いです。)

おわりに

今回は、CSE チームがミニマムスタートで開発し、社内に根付かせてきたナレッジ検索システムの道のりを紹介しました。

最初から完璧なものを目指すのではなく、まずは小さく始めて、改善を重ねていく。

そして何よりも、諦めずに地道な努力を継続すること。

この経験から得られた学びは、ナレッジシステム構築に限らず、多くのプロジェクトに共通するのではないかと感じています。

この記事が、皆さんの会社での情報共有や業務効率化の一助となれば幸いです。

そして、もしテックタッチの CSE チームに少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひ採用ページもご覧ください。一緒に働ける日を楽しみにしています。